Unseren Sommerurlaub verbrachten wir in diesem Jahr an der Nato-Nordostflanke. In den Jahren zuvor bedurften unsere Urlaube eigentlich noch keiner militärtaktischen Einordnung, aber Putin will es ja nicht anders. „Laß uns nach Tallinn reisen“, sagte meine katholische Freundin, „bevor er das auch noch kaputt macht.“ In touristischen Dingen unterwerfe ich mich ihr gehorsam und folge jedem ihrer Urlaubsmarschbefehle, sonst würden wir Halle, wenn es nach mir ginge, gar nicht mehr verlassen.

Auf dem Flug dorthin versuchte ich mich sprachlich zumindest etwas zu bilden, um nicht gänzlich mit leerer Zunge dazustehen. Wurst heißt Vorst, Kaffee kohvi, ein Glas Wein klaasi veini. So hätte es meinetwegen gern weitergehen mögen: Möchti klaasi veini undi eini telleri nudeli, bitti. Doch bereits ein höfliches „Guten Tag“, das man neben dem „danke“ und „Auf Wiedersehen“ zumindest einübt, damit man als Tourist seinen guten Willen bekundet, verlangt Vokalakrobatik und Diphtongenjonglage: Head päeva. Und Danke heißt Aitäh. Bevor ich mir gänzlich den Unterkiefer ausrenkte, sagte ich doch lieber Sänk juh, denn die Esten beherrschen ein sehr gutes Englisch. Überhaupt ist in Estland alles sehr fortschrittlich orientiert. Das Internet funktioniert ausgezeichnet. Einen Fahrkartenautomaten, der Münzen annimmt, sucht man vergeblich. Oft sucht man aber auch vergeblich, wo man überhaupt Fahrkarten kaufen kann. Auf dem Tallinner Hauptbahnhof, Balti jaam, rannten wir herum auf der Suche nach einem Schalter, in zehn Minuten würde der Zug nach Narwa abfahren. Und wir hatten immer noch keine Fahrkarte. Da stand ein Schaffner, erkennbar an seiner grauroten Uniform. Beherzt fragte ich ihn auf Englisch, wo man eine Fahrkarte kaufen könne. Er sah mich an und verstand offenbar nur Bahnhof. Wenn mich jemand nicht versteht, dann setze ich erstmal auf das Prinzip der wortgetreuen Wiederholung dessen, was ich gerade gesagt habe, vielleicht würden meine Worte beim zweiten Mal verständlicher: „Where can I buy a ticket here on the station.“ Er guckte mich weiterhin an, als ob ich gefragt hätte, wo die Postkutschen abfahren, dann sagte er: „in the train“. Okay. Im train war gleich an der Tür ein schmaler Apparat. Menschen gingen vorbei und hielten ihr Handy dran. Der Apparat sah auch nicht so aus, als ob aus ihm irgendeine Fahrkarte herauskommen würde, kein Schlitz nirgends, kein Fahrkartenauswurffach, wie es so schön im Deutschen heißt. Zum Glück kam nun die zuständige Zugbegleiterin und zeigte meiner Freundin, wie man die Geldkarte zum Bezahlen an das Gerät hält, es machte piep, und wir waren im 21. Jahrhundert angekommen.

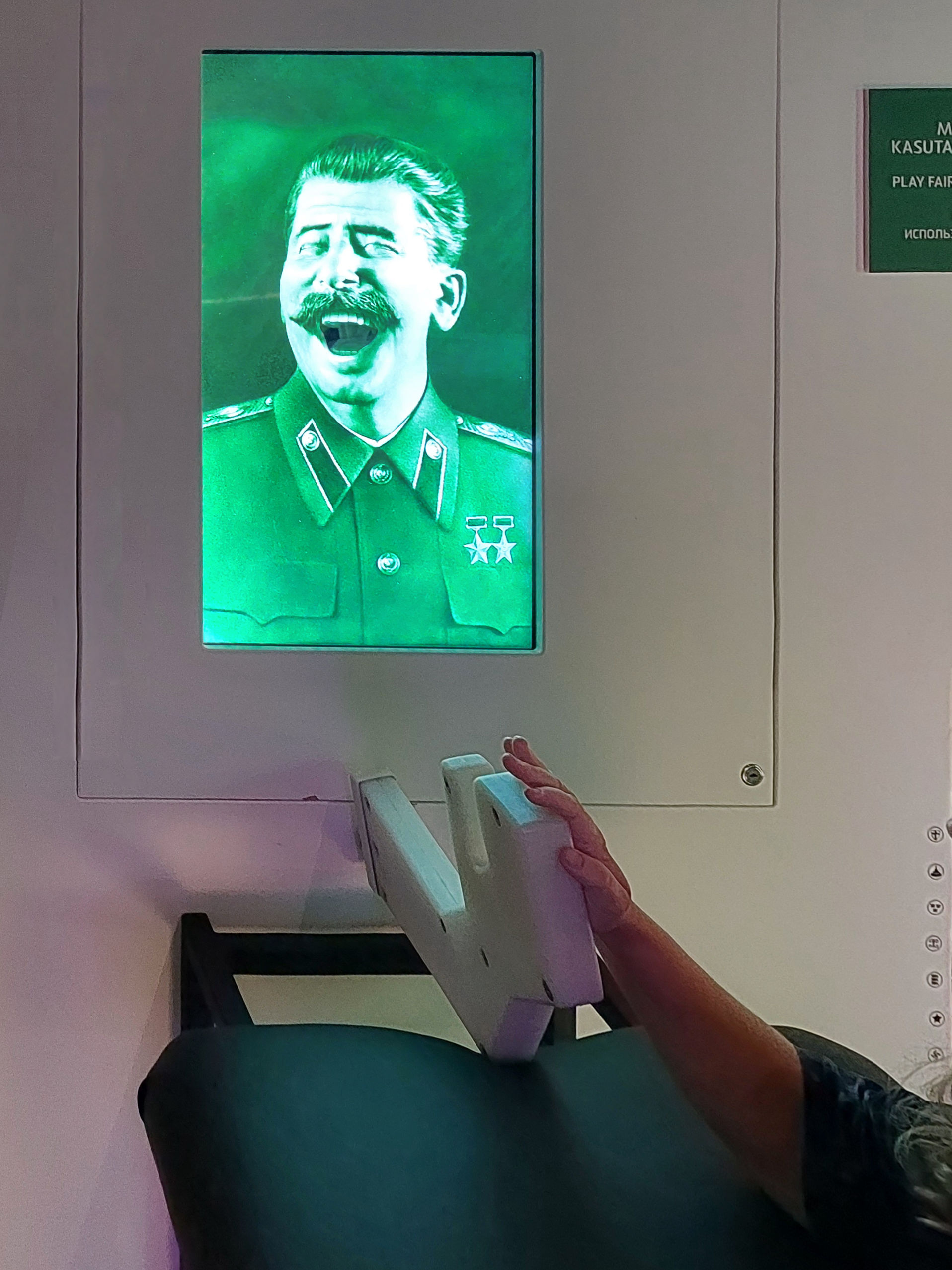

Wo Estland zu Ende ist, stehen sich zwei mächtig unnette Burgen gegenüber. Über der einen flattert die estnische und über der anderen die russische Flagge. Wir liefen vom Bahnhof den kurzen Weg dorthin, setzten uns auf eine Bank, unten an der Flußpromenade, und aßen eine Stulle estnisches Schwarzbrot. Auf der russischen Seite standen in wasserdichten Gummilatzhosen zwei Angler bis zum Bauch in der Strömung der strudeligen Narwa und warfen die Angel nach einem Fang aus. Die Ufer verbindet leidlich eine vergitterte Transitbrücke, drei LKW schwebten auf ihr im Niemandsland. Ab und zu zogen eine paar Leute ihren Rollkoffer darüber in Richtung Rußland. Möchte man seiner derzeitigen Führung glauben schenken, dann wäre Narwa eine urrussische Stadt, die man sich zurecht einverleiben dürfte, nur weil zu Sowjetzeiten eine große Zahl Russen dort angesiedelt, viele Esten allerdings weggesiedelt wurden. Schon die Frontstellung der beiden Burgen zeigt freilich, daß hier über Jahrhunderte die Narwa ein Grenzfluß war. Im Burgmuseum kann man einen lustigen Trickfilm über die Verwicklungen anschauen, die sich hier abspielten, wenn die russischen Bären mal wieder über den Fluß tatzten nach einem großen Landfang, ob Iwan der Schreckliche, Zar Peter oder Stalin. Mit ihnen allen kann man sich übrigens im Burgmuseum beim Armdrücken messen. Auf einem Bildschirm hieß es Choose your Opponent, und wir erwählten uns Stalin, dessen digital in Bewegung gesetztes Antlitz herausfordernd lachte und die Zähne bleckte. Doch das half ihm nichts, unter dem Bildschirm befand sich sein mechanischer Arm, der von meiner katholischen Freundin beherzt auf die Seite gedrückt wurde. So erledigte sie auch die anderen historischen Übeltäter, die im Angebot waren. Nimm das! Iwan, du schrecklicher, und Peter, du großer, und Hitler, du grauslicher. Putin ist noch nicht installiert, aber das wird sicherlich bald nachgeholt.

Estnische Museen sollte man sich jedenfalls nicht entgehen lassen. Zum Beispiel das Freilichtmuseum von Tallinn, wo aus ganz Estland zusammengesuchte originale Holzhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert stehen, detailreich mit den jeweiligen Gegenständen der Epoche ausgestattet. Und nicht nur das, man ist bestrebt, selbst die originalen Gerüche zu rekonstruieren. Um dieses Odeur der Vergangenheit zu erzeugen, stehen in den Küchenräumen der Bauernhäuser offene Gurkengläser herum, baumeln zum Trocknen aufgehängte Kräuter an Fäden. Immerhin haben sie darauf verzichtet, die Gerüche der ehemaligen Aborte zu simulieren. Stattdessen haben sie an anderer Stelle des weiterverzweigten Museumsareals die Wohnung aus einer Epoche wiederhergestellt, die noch gar nicht so lange her ist, mit der obligatorischen Schrankwand, den Schälchen und Figürchen, dem Robotronfernseher, bis zu echt gefüllten Aschenbechern, liebevoll verunreinigtem Geschirr, muffigen Klamotten. Hier wohnt Raimo, der versoffene, arbeitslose Este aus den frühen Neunzigern, den seine Frau verlassen hat. Auf einem kleinen Bildschirm neben dem Eingang wird das von Schauspielern nachgespielt, bevor man die von Selbstironie zur eigenen Geschichte gekennzeichnete Szenerie betritt. Die Frau eines Besucherpärchens, das ich nun, da sie zu plappern begonnen hatten, zwangsläufig als Berliner identifizieren mußte, meinte allerdings, „na die werden doch nich alle so jehaust ham oder?“ Wenn die Esten nicht aufpassen, verbreitet sich im Ausland noch ein ganzes falsches Bild über die hiesigen Wohnverhältnisse. Ich lasse mich hinreißen, kläre die Sache dezent besserwisserisch gegenüber meinen Landsleuten auf. Das macht man natürlich nicht. Sobald man auf Deutsche trifft, entfernt man sich unauffällig, bevor die noch merken, daß man selber einer ist. Als wir anderntags den im Reiseführer so angepriesenen Moorwanderweg am Rande von Tallinn aufsuchten, wurden wir für mein Verhalten auch bestraft, denn wer lief da plötzlich vor uns, in den hellen Funktionsjacken wie schon am Tage zuvor hörbar berlinernd. Das kann doch nicht sein. Ich zog meine Freundin am Ärmel und wir gingen ein paar Schritte seitlich in den Wald. Es war uns beinah lieber im Moor zu versinken, als mit denen hier noch eine Urlaubsbekanntschaft fürs Leben zu schließen. „Sind sie weg“, flüsterte meine Freundin, ich lugte durch die Bäume, „ich glaub schon“. Zaghaft setzten wir unsere Moorwanderung auf den wackligen Holzstegen fort. Wir bekamen einen Eindruck davon, wie es in Estland mal allenthalben ausgesehen haben mochte. Endlose Waldzone mit Moor und Buschwerk, aus all dem herausgeschnitten etwas Lichtung für ein Dorf, eine Stadt. Es ging immer tiefer hinein. Vogelrufe erreichten uns noch und das sanfte Gewehrschießen von einem nahegelegenen Truppenübungsplatz; wie selbst meiner Freundin nun die estnische Wehrbereitschaft so traulich vorkam, das hätten wir uns vor Putins Überfall auch nicht träumen lassen. Nicht jeder Soldat ist gleichermaßen ein Mörder, manchmal ist er doch auch ein notwendiger Verteidiger. Versunken in derlei Gedankengängen schreckte ich plötzlich auf, nein, da war kein Elch, oder gar ein Bär, der dort auf dem Weg stand, es waren wieder die Berliner, die sich eine Zigarette gönnten und, wie ich es mir nicht anders erklären konnte, uns auflauerten. Es gab kein Ausweichen mehr. „Na, habter uns erkannt“, tönte es uns triumphierend entgegen, als ob sie unsere Bemühungen, ihnen aus dem Weg zu gehen, längst durchschaut hatten, worauf ich am liebsten geantwortet hätte: „Entschuldigung, wer sind sie, ich kenne sie nicht.“ Stattdessen druckste ich, „äh, von gestern, aus dem Museum, das ist ja eine Überraschung“. Jetzt bloß nicht anhalten und an ihnen vorbei mit erhöhter Schrittfrequenz zurück zum Stadtteil Nomme, in den Bus 191, Richtung Haltestelle Viru, Tammsaare park.

Im Hochsommer sind wir gekommen, doch in den letzten Tagen unseres Aufenthalts bricht der herbe estnische Herbst ein. Eben noch baden gewesen am Stroomi rand, in der Sonne ein Saku helle oder A. Le Coq geleert, diese süffigen estnischen Biere, und nun in Wollsocken und Tweed-Sakko bei frischem Ostseewind noch ein paar letzte Sehenswürdigkeiten abklappern. Wie das ehemalige Gefängnis am Meer, und noch vormals Festung, ein zugiger Bau, in dem die Tuberkulose zu Hause war, und in den man nach 45 alle hineinsteckte, die die Sowjetunion als Feinde markiert hatte. Jetzt ist in dem heruntergekommenen Gebäudekomplex seit kurzem ein Museum eingerichtet worden, das der kommunistischen Opfer gedenkt. „Communism is a Prison“ steht in großen Lettern samt rotem Stern am Eingangsbereich. In den rohen Zellen, denen die rostigen Spuren der Verwitterung eingeschrieben sind, kann man auf Stoffbahnen, die von der Decke hängen, die exemplarischen Schicksale der einzelnen lesen, die hier eingekerkert wurden, Tondokumente erschallen aus Nischen, wo sich kleine Lautsprecher verbergen, dann die Klapppritschen, die von der Wand in den Raum ragen, in der Ecke das Loch, um sich drüber zu hocken, alles so, wie es war. Meine katholische Freundin schaute ganz betroffen von Zelle zu Zelle. Sie hatte ja auch nichts mit der DDR am Hut gehabt; und an solchen Orten kriegt man nochmal eine Ahnung davon, was ein Teil der Linken sich bis heute nicht eingestehen will, daß auch ihre Idee, angetreten um die Menschheit zu befreien, einen Kerker erschaffen kann.

Danach tranken wir in der Altstadt von Tallinn, die, ich hatte es, glaube ich, noch gar nicht betont, wunderschön ist, im Pub zur „Hell Hunt“ noch ein letztes Bier, oder besser gleich zwei, oder drei letzte Biere.

Am nächsten Tag ging es mit dem Bus zum Flughafen. Wer uns dort freudig entgegenwinkte, als wir die Eingangshalle des Flughafens betraten, denn so viele Flieger zurück nach Berlin gibt es ja leider nicht, brauche ich wohl nicht mehr zu verraten.